最新情報

2025.8.23

美術科で「映像をつくる」挑戦

前回の記事では、国語科の伊藤博紀先生が担当された「映像をよむ」授業の様子をレポートしました。新海誠監督のアニメーション作品を題材に、構図の決め方や光の影の加減、編集の切り取り方など、言葉以外の「非言語表現」にも目を向けながら物語を読み解いていく授業に、生徒たちは熱中している様子でした。

そして今回レポートするのは、美術科宣昌大先生が担当した「映像をつくる」授業です。国語で「映像をよむ」体験から一歩踏み出し、今度は「非言語だけで映像をつくる」ことに挑戦しました。F.ラボの授業プログラム「エモい映像をつくろう」を活用し、言葉に頼らずに「伝える」ことの難しさと面白さを体感するまさにクリエイティブな表現の実践です。

非言語だけで映像制作に挑戦! 新しい表現の可能性を見つける

(左)山﨑カントク (右)美術科 宣 昌大先生

今回の美術の授業で目指したのは、「言葉」と「映像」を行き来しながら、表現の幅を広げること。

国語の授業では、アニメーション作品を通じて非言語表現を「よむ」ことに取り組みましたが、美術の授業ではその逆。言葉で与えられたテーマを、自分なりに解釈し、簡単なストーリーを構成して、映像で「つくる」ことに挑みました。動画や静止画、サウンドなどの非言語要素のみを使い、言葉では伝えきれないことをどう表現するのか。言語から非言語へと変換していく過程を通して、新しい表現の可能性を探る授業です。

時候の挨拶を題材に、動画やサウンドといった非言語表現を組み合わせて作った30秒程度の映像をつくっていきます。

今回のお題はこちら。

A.静寂の中、凛と立つ木々の姿にも、春の足音を感じ始めております

B.厳しい寒さの中、ほのかな暗香に春の息吹を感じる頃となりました

C.冴え渡る冬空の下、見上げると木々の力強さに励まされます

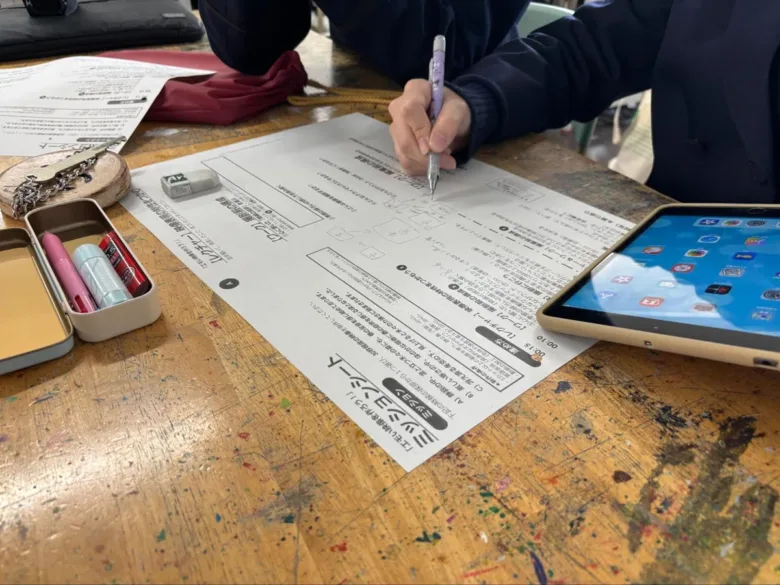

まずは、心に響いた時候の挨拶を選び、季節の移ろいの感じ方を読み解きます。

どんな動画を撮影するか、

どんなクライマックスにするか、

どんなサウンド(BGM・効果音)にするか、

を考えていきます。

これを撮影前にするのがポイント。

グループで撮影前の構成を考える

構成が決まったら、思い思いに撮影へ。

グループごとにiPadを手に、校庭や中庭、教室前の廊下など、学校のあちこちに散らばっていきました。冬の冷たい空気、差し込む光、揺れる枝や影、歩く足音……時候の挨拶を表す素材を集めていきます。

撮影では、構図にも工夫が光ります。

地面に寝転びローポジションで撮影したり

木の上からハイポジション(俯瞰)で撮影したり、

カメラの高さ(ポジション)や向き(アングル)を変えることで、いつもの風景がまったく違った表情を見せてくれます。

また、国語で見つけた構図を取り入れているグループもありました。

撮影後は、編集前の構成。

どんなクライマックスにするのか

クライマックスが引き立つような前後の見せ方

カットの順序

サウンド(BGM・効果音)

を決めていきます。

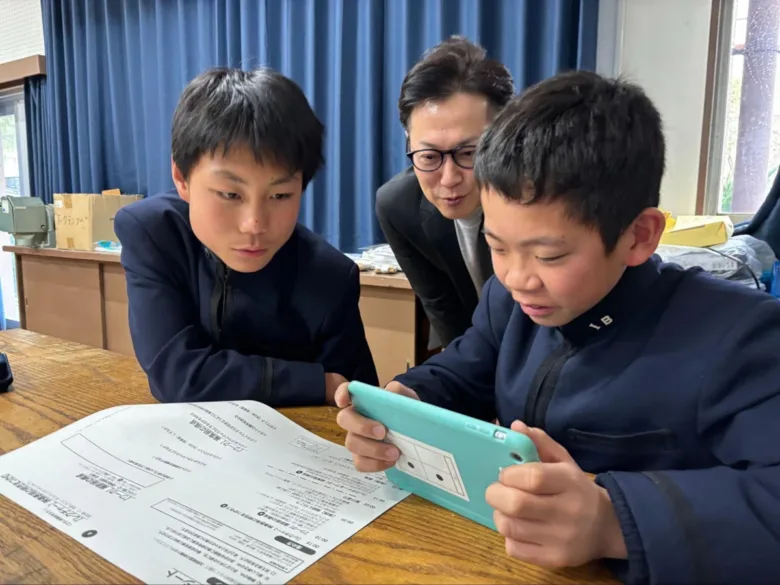

このとき、生きてくるのが、国語での学びです。

「映像をよむ」授業で磨いた「読み解く目線」が、今度は「表現する手段」に変わります。

たとえば、

「感情が変わるところで、音楽をグッと大きくしよう」

「カットとカットのつながりを工夫して、冬から春への移ろいを感じさせたい」

など、ただ思いつきで映像を並べるのではなく、意図を持って構成を考えていきます。

「どうしたら伝わるか」「どうしたら感じてもらえるか」を真剣に考え、時に試行錯誤しながら構成を練り上げていく子どもたちの姿がありました。

構成が決まったら、ペアでタブレットを見ながら編集作業

▼そうやって、出来上がった作品がこちら

A.静寂の中、凛と立つ木々の姿にも、春の足音を感じ始めております。

カントクコメント:特に印象に残ったのは、あの男の子のカットです。背中から撮られていて、まるで手を「ハァーッ」と温めているように見える場面ですね。手のぬくもりや指先の感覚が伝わってくるようで、「寒いのかな」「指先がじんわり温かいのかな」と、日常の感覚を想像させてくれます。そうした普段の生活に根ざした感覚を呼び起こす表現は、とても繊細で魅力的だと感じました。

B.厳しい寒さの中、ほのかな暗香に春の息吹を感じる頃となりました。

カントクコメント:

全体を通して構成がしっかりしており、完成度の高い作品に仕上がっていると思います。音楽が心地よく終わったところで、「これで作品が終わるのかな」と思わせてから、さらに続きがある。そして最後に地面を映すカットが入り、そこに足音が重なってくる。この展開が非常に効果的でした。始まり方も印象的です。木の葉から始まり、幹が見え、蕾がふくらみ、そして花が開く。ひとつの成長の流れを時系列で辿るように描かれていて、とてもよい展開だと感じました。

カントクコメント:

始まり方がとても印象的ですね。地面すれすれの視点から始まり、「この先一体何が始まるのだろう」と思わせながら、徐々に視界が広がっていく。その展開がとても効果的でした。

そして最後には「木になる」という結末へとつながる。視界が広がるということは、世界そのものが広がっていくということ。そのものの見え方の変化が非常に面白く表現されていたと思います。

C.冴え渡る冬空の下、見上げると木々の力強さに励まされます。

カントクコメント:最初と2カット目に映る青い空が、とても鮮烈な印象を与えます。まさに「冴え渡る空」という表現がぴったり。

青空や地面、そして途中で歩いていく彼女の背中が映し出されますが、それぞれに「彼女が見ている世界」が切り取られていて、次々に視点が瞬間的に変化していきます。こうした表現は映像ならではの魅力であり、短い作品の中に多彩な視点の変化が盛り込まれた、とても良い作品だと思いました。

▼生徒の振り返り

「木の上から撮っている人もいて、上・下で全く違う景色で感じることも違いました。細かい技術が映像を美しくすると分かり、面白かったです」

「撮る場所を変えて同じ状態を表現することで別の視点から見たようになり深みが増した感じがした」

「映像は、ただ撮りたいものにカメラを向けるだけではなく、撮っている人自身が何をとりたいのか、この映像をとることで、見る人に何を伝えたいのかを考えながらとることで、より、その気持が伝わり、素敵な映像になるのかなとおもいました」

「たった0.何秒だけでその話したい内容が変わったり区切りがついてしまったりすることがあることがわかりました」

映像を「よむ」と「つくる」の往還で見えてくるもの

「よむ」と「つくる」を行き来する今回の授業は、子どもたちにどんな変化をもたらしたのでしょうか。

印象的だったのは、ある生徒のこんな振り返りです。

「映画を視聴するときに繋がりで捉え、表現を確認しこのあとにつながるのは何なのかもしくはだからこうだったのか、などいろいろな気づきを見つけるという新たな映画の楽しみ方を知った。これからやってみようと思う」

自分で表現を試みることで、他者の表現の意図や工夫にも気づけるようになる。一方で、他者の表現を丁寧に読み取る経験が、自分の表現を深めるヒントにもなる。

今回の「映像をよむ・つくる」授業は、そんな表現の往還を体感できる時間になりました。