F.ラボとは?

F.ラボの理念

Film Educationとは、

● 映画をはじめとする映像表現物の鑑賞を通して、

その内容・主題・本質を把握して味わいながら楽しむ方法を学ぶ

● 動画を使った映像表現を自ら体験することを通して、

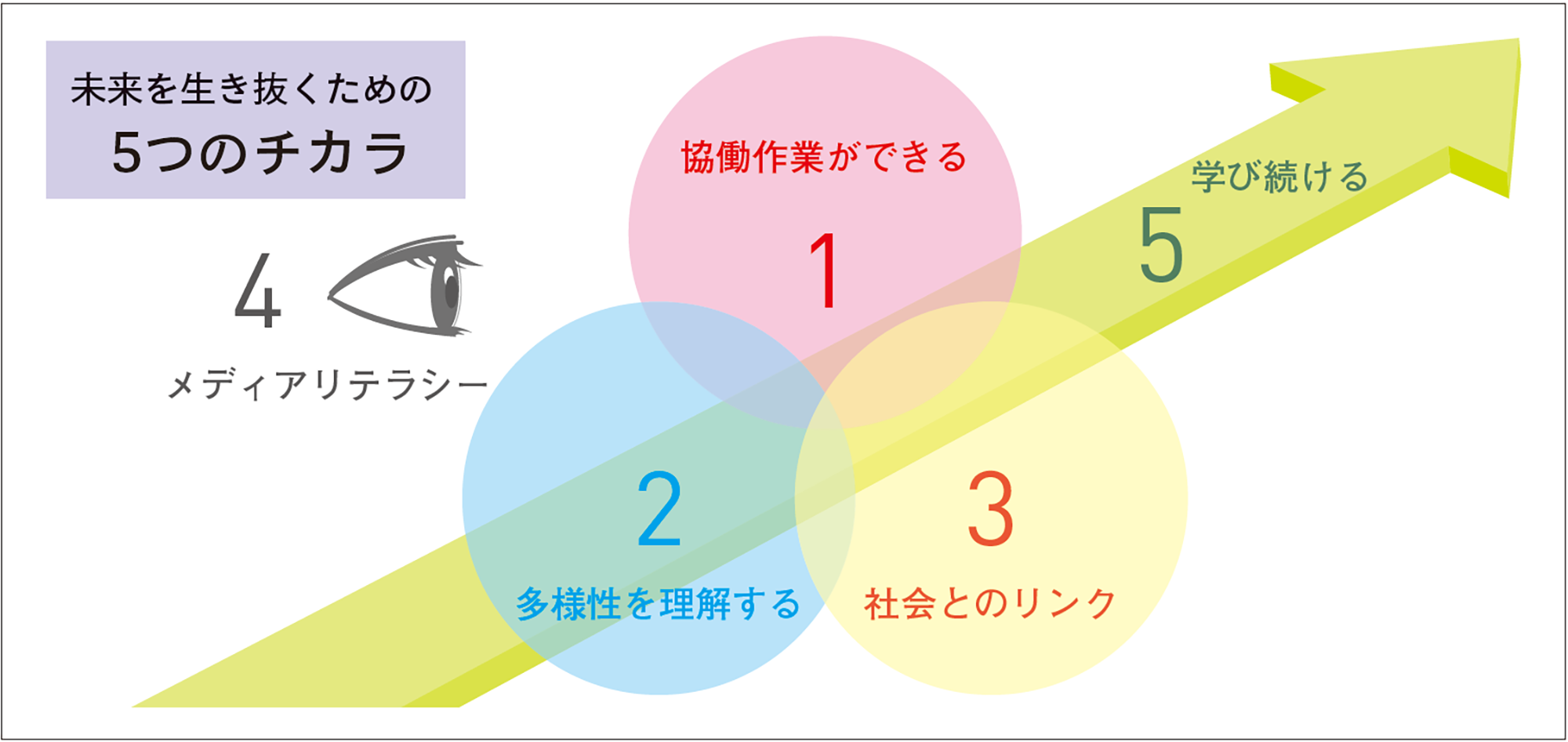

未来を生き抜くための5つのチカラを身につける

Film Education Labでは、この2つのことを目指す教育と定義しています。

自分の伝えたいことが、どうやったら相手に「伝わる」だろう。

それを考える過程にはたくさんの学びがあります。

特に、映像表現は、文字や言葉を使った言語表現と、静止画や動画、効果音や音楽など非言語表現を掛け合わせて生み出されます。たくさんの要素が絡み合い、複雑だからこそ表現の可能性が無限に広がる。そして、どう表現をするかを試行錯誤する場面ができるのです。

単に、動画をつくって楽しい!で終わりではありません。

カメラや編集アプリの使い方を身につけることがゴールではありません。

協働的に学びあい、試行錯誤しながら作品を高め、表現を振り返る。

この一連の学びのサイクルを通して、未来を生き抜くチカラを身につけること。

それこそが、F.ラボが目指していることです。

現在、子どもたちが身近に触れるSNS動画コンテンツの多くは、過剰なぐらいのテロップ(言語表現)が入っています。そんな表現を見慣れているせいか、子どもたちは、言語表現だけに頼って情報を詰め込んでしまいがちです。

もちろん、目的によっては言語表現も必要です。大事なのは、それぞれの違いを理解しながら、言語表現と非言語表現を掛け合わせ、相手に「伝わる」表現にしていくこと。

映像の多様性を学校で教えることは、表現の多様性を守ることにもつながるでしょう。

もちろん、さらなる映像表現の探究を求めて、ドキュメンタリー制作にチャレンジすることも可能です。

取材する「人物」や「事象」に対して、答えのない問いを発し、受けとるというドキュメンタリーの本質は、

探究活動の本質とも通じるところがあり、未来を生き抜くチカラを身につけるために、とても有効な手段です。

どんなチカラが

身につくのか

1.協働作業ができる

映像制作は、制作過程が複雑で、作業量も処理する情報量も多く、一人で作り上げることは難しいため、明確なゴールの共有、スケジューリングと役割分担などチームでの「協働作業」が必須です。映像制作を通じて、お互いの意図や価値観を知るために相談したり、映像として伝えるためのアイデアを出しあったり、主体的に楽しみながら作業に没頭しているうちに、目標を共有し、ともに力を合わせて活動する協働作業のチカラを、自然に身につけることができます。

2.多様性を理解する

映像表現は、文字や言葉を使った言語表現と、静止画や動画、効果音や音楽など非言語表現を掛け合わせて生み出されるもの。たくさんの要素が絡み合い、複雑だからこそ表現の可能性が無限にあります。表現に一つの正解はありません。多様な表現に触れる経験が、子どもたちの表現の可能性を高めていきます。一方で、チームで作品を作りあげるためには、一つに決めることが求められます。それぞれの表現を認め合うだけではなく、目的に向かって一つに決めていく。その過程こそが、真に多様性を理解することにつながります。

3.社会とリンク

一つの映像作品を作り上げる過程には、取材依頼や撮影現場の確保など外部の人とコミュニケーションが求められます。電話やメールでのやりとり、手紙や宅配、FAXを送るといった、普段子どもたちが使ったことのないコミュニケーションツールを活用する経験ができるのが特徴のひとつです。インタビュー映像の場合には、取材対象の新しい魅力を見つけるために、繰り返し質問をして、聞き出す経験も。子どもたちにとって安心安全な場所である家庭や学校から飛び出し、様々な他者とコミュニケーションをとる経験を通して、実社会とのつながりを持つことができます。

4.メディアリテラシー

映像作品は、一般的にノンフィクションといわれるドキュメンタリーも含めて、あくまで「創作物」です。作り手は、自らの判断で取捨選択して撮影し、編集をします。自分たちの手で映像を制作し発信する立場を体験することで、映像とは制作者の意図を持って作られたものであり、真実を100%映し出したものではないという事実に気づくはずです。このように、世の中に氾濫する情報の真偽を見極め、その特性を理解して使いこなす複合的なチカラ、メディアリテラシーを身につけることができます。

5.学び続ける

映像とは、まったくのゼロからイチ(新しい世界)を作り出すものです。その過程は、これまでの知識や経験をフル稼働させてもとても足りません。新たなインプットとアウトプットを繰り返すほど、完成度が高まっていくものです。映像制作を通して、幅広い知識が得られると同時に、さらなる知識を渇望し、さまざまな経験が積み重なっていきます。それは飽くなき好奇心や知識欲になり、学び続ける姿勢につながります。

どんなことに

活用できるか

映像制作はこれからの社会で求められる力

自大学のAO入試や企業の採用選考で、自己PR動画の提出を求められるなど、 動画づくりや映像制作は、広く一般的に身につけるべきスキルとして浸透しつつあります。 さらに、これからの社会で求められる力として、問題を解決する力があります。 チームで問題を解決する力のレベルを上げるために、今、学校教育では、 探究活動の取組がはじまりました。生徒自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集・整理・分析したり、 周囲の人と意見交換・協働したりしながら進めていく映像制作は、探究活動に最適です。 このように、映像制作は、自分の伝えたいことが伝わる映像表現力や問題解決能力といった、 これからの社会で求められる力を育みます。