最新情報

2025.8.14

美術科から広がる映像表現の可能性

映像表現を自ら体験することを通して、未来を生き抜く力を育む授業プログラムを提供しているF.ラボ。なかでも人気のプログラムが非言語だけで映像表現に挑戦する「エモい映像をつくろう」です。「どうすれば相手に伝わるのか」を問いながら、試行錯誤を繰り返す学びを重視しています。

このプログラムは、2023年の鎌倉市立手広中学校での美術科での実践を皮切りに、美術科における教育的可能性を大きく広げてきました。

昨年10月に行われた美術科の教員自主研修会「図美好場(ズビズバ)」にカントクが講師として登場。その後、上尾市立原市中学校や深谷市立花園中学校での美術の授業に展開され、大阪教育大学附属天王寺中学校では「つくる」と「よむ」を往還する授業へと発展しました。

そして今年度、こうした取り組みの一環として参加したのが東京都中学校美術教育研究会 (都中美)夏季研修会です。

会場となった国立市立国立第一中学校には、40人近くの美術科教員が集まり、実際にタブレットを手に撮影・編集を行うワークショップを体験しました。また、映像表現の教育現場での活用方法について、参加者同士が活発に意見を交わしました。

今回の記事では、都中美夏季研修会についてレポートをしていきます。

プロの技に大人もワクワク!?「構図を決めるワーク」

まずは「構図を決めるワーク」からスタート。

今回は 「ローポジション」と「ナメる」 の2つの技を学び、実際に校舎内で撮影を行いました。

技1:ローポジション

通常の目線より低い位置にカメラを置き、迫力や非日常的な世界を表現すること

技1:ナメる

カメラの手前(前景)に物・建物・人物を入れ、ピントを奥に合わせて奥行きを出すこと

床ギリギリまでカメラの位置を下げて、ローポジションで撮影

手前の壁をナメて(前景に)奥行きを表現

たった10秒ほどの映像にも、撮影者の意図や切り取りたい情景がはっきりと感じられ、普段見慣れた校舎が新鮮な表情を見せていました。

非言語だけで映像表現に挑戦!「エモい映像をつくろう」ワークショップ

さぁ、ここからがいよいよ「エモい映像をつくろう」ワークショップの本番です。

非言語だけを使って、次のような時候の挨拶を表す映像表現に挑戦します。

【時候の挨拶リスト】

・雨空もどこへやら、灼けるような白に景色が息をひそめました

・待ちわびた雨も束の間、気がつけばまた青一色の空に戻っていました

・日中の厳しい陽射しにも、木陰の風には微(かす)かな涼を感じます

・蝉しぐれが空いっぱいに広がり、夏の午後を包んでいます

言語を使わず、事前課題で撮影してきた動画、これから撮影する動画、さらにサウンド(BGM・効果音)を組み合わせてこの情景をどう伝えるか。まさに映像表現の腕の見せどころです。

研修は次のような流れで進みました。

・ワーク①:撮影前の構成をグループで協議

・実践①:撮影

選んだテーマについて、季節の感じ方を読み解いた上で、

・どんな動画を使うか、どんな動画を撮影するのか

・どんなクライマックスにするのか

・どんなサウンド(BGM・効果音)にするのか

をグループで話し合います。

撮影前に構成を考えることは、とても大切なステップ。事前に「何を伝えたいか」がクリアになることで、何となく撮るのではなく、狙いのある映像になり、作品全体の完成度がぐっと高まります。

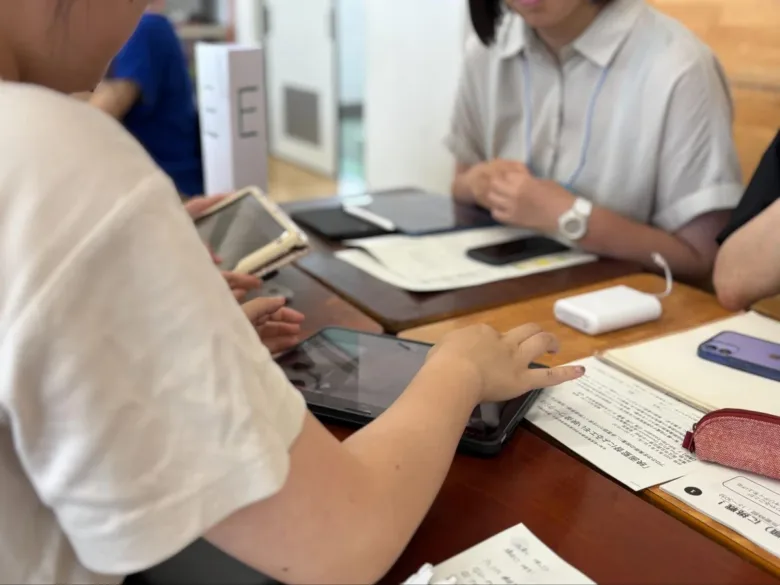

事前に撮影した動画も確認しながら、グループで撮影前の構成を協議

そして、「構図の決め方ワーク」で学んだプロのテクニック「ローポジション」「ナメる」などを意識して、撮影へ。テーマを表現するのに相応しい情景を切り取って、思い思いに撮影します。

ペットボトルをナメて撮影

ローポジション×ナメるの合わせ技

・ワーク②:編集前の構成

・実践②:編集作業

撮影は素材をたくさん集めるためにグループで行いましたが、編集からはペアに分かれて作業をします。

実際の編集作業に入る前に、ペアごとに改めて構成を決める時間をとります。撮影前の構成はあくまでアイデア段階でしたが、ここでは完成形に向けた具体的な流れを固めることが目的です。

・どんなクライマックスにするのかを決める

・クライマックスが引き立つように、前後の見せ方を決める

・カットの順序を決める

・サウンド(BGM・効果音)を決める

構成が決まったら、編集の作業へと移っていきます。

どの動画素材を使うのか取捨選択

ペアで相談をしながら、作品を仕上げていきます

・ワーク③:プレビュー

・実践③:再構成・再編集

作品が完成したら、プレビュー(試写)を行います。

他のグループのペアで作品を見せ合い、

・どの時候の挨拶を表現しているのか

・なぜそう思ったのか、どこからそう思ったのか

を伝え合います。

視聴者に伝えたいことが伝わっているか、視聴者の声に耳を傾ける時間です。

他のグループのペアと作品を鑑賞し合います

プレビュー後は、視聴者の声を踏まえて、より伝わるように再構成・再編集をしていきます。

・上映会&振り返り

最後には、全体で上映会をし、カントクからフィードバックを行いました。

カントクのフィードバックは、採点や正解探しではありません。「表現は、突き詰めれば、個人の趣味や好みの世界」というのが大前提。

まずは制作者(発表者)の意図を丁寧に聞き取ります。そのうえで、「だったら、こうしたらもっと上手く伝わるんじゃない?」と具体的な改善のヒントを提案。時には自分なりの解釈も伝え、作品をより魅力的にするための視点を共有するのが大きな特徴です。

上映会の様子

▽作品の紹介

・待ちわびた雨も束の間、気がつけばまた青一色の空に戻っていました

カントクコメント:

0:21あたりの飛行機のカットで、雨空から夏空へ一気に飛躍するダイナミズムがとてもいい。時空を瞬時にして越えられるのは映像固有の表現。

・日中の厳しい陽射しにも、木陰の風には微(かす)かな涼を感じます

カントクコメント:

緑が白く飛んでいるのは本来は「白飛び」と言って技術的にはNGなのだが、あえてそれを使うことで、照りつける太陽が強く印象に残る。俯瞰で捉えたプールから木陰のカットがなんとも涼やかでいい。

・蝉しぐれが空いっぱいに広がり、夏の午後を包んでいます

カントクコメント:

0:10あたりのモミジと蝉のカットに、いわゆる「ピン送り」が使われていてとても効果的。モミジにピントが合っているときは客観的で、蝉にピントが合った瞬間、蝉に主体性が移って、あたかも蝉の感情を物語っているようでいい。

※編集アプリは、iPadではiMovie、ChromebookではKineMasterを使用。学校で通常使用しているタブレットで多様な映像表現は実現できるんです!

なぜ美術で「映像表現」なのか?

最後の質疑応答では、「この活動は何を目的にしているのか?」という質問がありました。

カントクの答えは「表現の多様性のため」。

いま、子どもたちが日常的に触れる SNSのショート動画コンテンツ の多くは、過剰なほどテロップ(言語表現)で説明が溢れかえっています。そこには、間や情感、行間を読むといった感性の働く余地がほとんどありません。こうした環境に慣れきってしまうと、子どもたちはもちろん、大人までが「これが映像表現だ」と思い込み、表現はすでに画一化されつつあります。

もちろん、情報を伝えたり拡散を目的とするなら、その形式は有効でしょう。しかし映像は本来、もっと多様で、見る人の感性や創造力に働きかける多くの可能性を秘めています。強い影響力を持つ映像が、ひとつの形式に固定されてしまえば、このままでは文化そのものの破壊につながりかねません。

「すでに大人も毒されつつある現代において、それを食い止められる場は学校しかない──だからこそ、美術科に映像表現を取り入れる意味があるのです」

とカントクは力強く語ります。

先生方からも

「人によってテーマに沿った映像が異なり、表現の幅広さや自由さが良いと思った」

「同じ素材でも違く作品ができる。協働的な作業が面白い」

「カントクの『表現の多様性』という言葉に感銘を受けた。美術科の授業が、未来ある子どもの表現に良い影響を与えるものであるよう、日々研鑽していきたい」

といった声があがりました。

映像の多様性を学校で教えることは、表現の多様性を守ることでもあり、子どもたちの創造力をより豊かに広げていく礎になる。そのことを改めて確信をした研修会となりました。