最新情報

2025.7.28

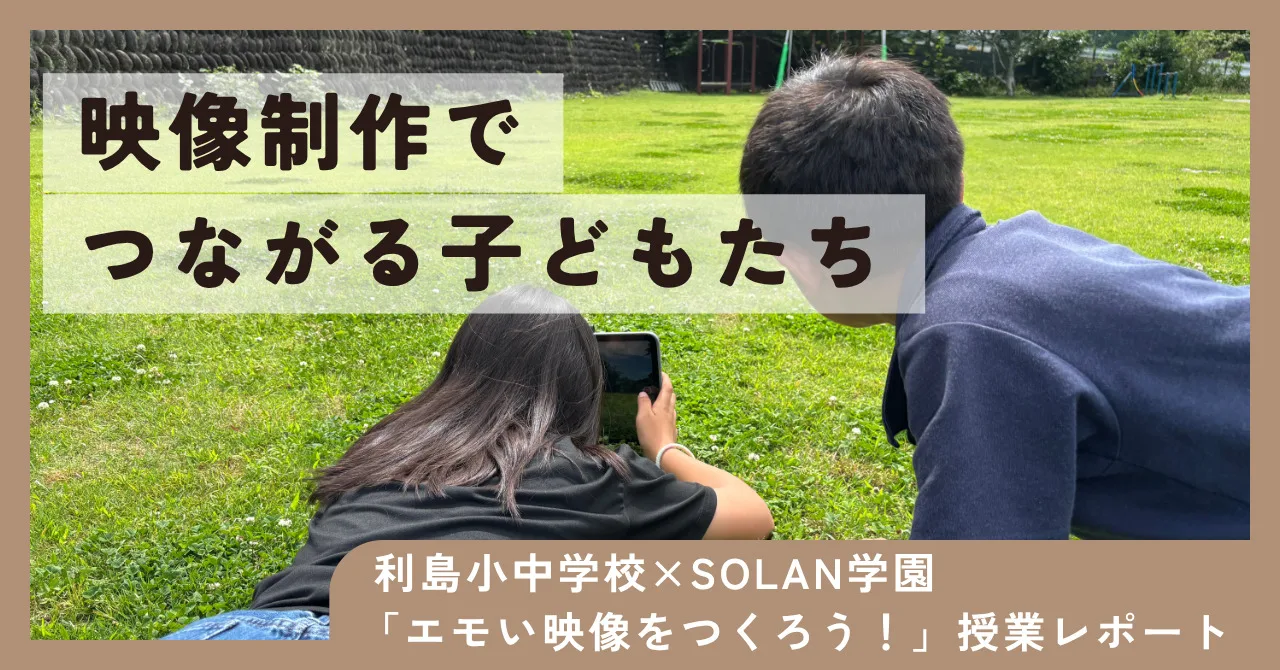

映像制作でつながる子どもたち 利島×SOLAN 「エモい映像をつくろう」実践レポート

東京から南へ約140km。伊豆諸島のひとつ、利島にカントクが上陸。訪れたのは、利島村唯一の義務教育学校、利島村立利島小中学校です。全校生徒は前期課程(1〜6年生)が19名、後期課程(7〜9年生)が6名という小さな学校。

利島小中学校では、愛知県瀬戸市のSOLAN学園と連携協定を結び、「交換留学」を行っています。今回の授業は、SOLAN学園の子どもたちとの交流をより深めることを目的として行われました。利島小中学校5年生6名と、愛知県瀬戸市にあるSOLAN学園から来た5年生7名が一緒に授業を受けました。

とはいえ、ただ交流するだけではもったいない。せっかくなら、一緒に「何かをつくる」ことで、もっと深い交流ができるのではないか。そんな思いから選ばれたのが、F.ラボの中でも一番人気のプログラム「エモい映像をつくろう!」です。

非言語だけで映像をつくることに挑戦するこのプログラム。言語を使わずに、相手に伝えるためには何が必要なのか。映画監督から、プロっぽいテクニックを教えてもらいながら、そんな楽しくも探究的な時間です。

本記事では、そんな利島での授業をレポートしていきます。

「おれもナメる!」プロの技に大興奮の子どもたち

授業の冒頭、山﨑カントクからまず話があったのは、映像をちょっとプロっぽく見せるための2つのテクニック。「ナメる」と「ローポジション」です。

◆技①「ナメる」

カメラの手前に物や人を入れて、奥にピントを合わせる構図です。

これにより、画面に奥行きが生まれます。

たとえば、校舎の柱越しに教室を映したり、友だちの肩越しに空を撮ったり。ちょっとした工夫で、映像がグッと深みを帯びて見えるから不思議です。

◆技②「ローポジション」

普段の目線を思いきって下げて、地面スレスレから撮影する手法。

ぐっと迫力が出る構図です。

虫の視点、草むらのすき間、床に映る光。いつもの学校の中に、見たことのない世界が広がっていきます。

校舎の中を自由に撮影していきます。

「おれナメるやりたい!」

「ここでローポジションやろうよ」

と、先ほど教わったばかりのプロの技を試してみたくてたまらない子どもたち。

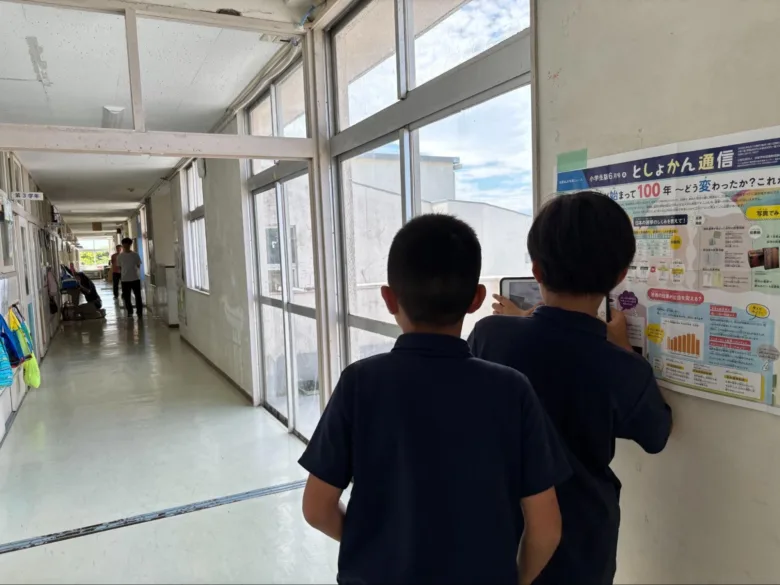

見慣れたはずの学校が、構図を意識するとことで、いつもと違って見える不思議を味わいました。

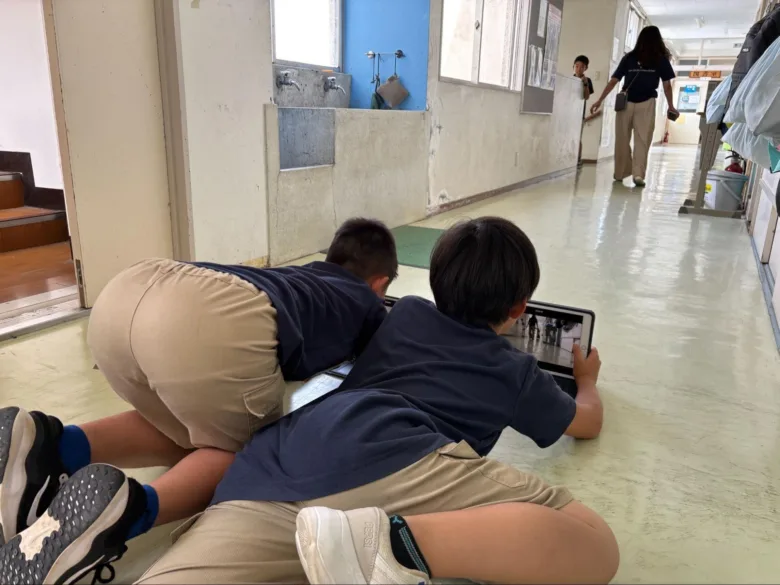

壁をナメて、空を撮影。廊下から空を見ている様子が伝わります

思いっきりカメラの位置を下げて撮影。廊下に反射する光が良い味を出しています

非言語だけで、本当に「伝わる」?

さぁ、いよいよここから本題です。

今日のプログラムは「エモい映像をつくろう!」。非言語だけを使って、次のような時候の挨拶を表す映像をつくります。

【時候の挨拶リスト】

A)日差しが校庭の地面を熱く照らしています。

B)開いた窓から、熱気を帯びた風が島の緑の匂いを運んできます。

C)晴れ渡るそらの下、草木からは太陽の力強い香りが立ち上っています。

D)きらめく光の中、木々のざわめきが響き渡っています。

と、ここで思わず浮かぶのがこんな疑問です。

そもそも非言語だけで、本当に伝わる映像がつくれるのか?

そこで、まずは行うのは、言語表現と非言語表現の違いを体感するインプットの時間。

世界的にも話題となった「ウミガメの鼻からストローが出てくる」というニュースを題材に、言語表現と非言語表現を比較し、文字と言葉(言語表現)のみと、動画と静止画(非言語表現)のみで、それぞれで伝わるメッセージにどんな違いがあるか考えていきます。

「言語は、非言語だけでは分からないくわしい情報を伝えることができる」

「非言語は、言語では分からない空気が伝わる」

子どもたちは、両者の違いを言葉にする中で、それぞれの強みに気づいていきます。

すると、カントクが一言。

「”エモい”は、”えも言われぬ=言語で表せないこと”が語源になっている説もあるんだよ」つまり、このプログラムは、言葉にはできないことを伝える挑戦なのです!

撮影前・編集前に必ず構成を! 映像制作のフローを学ぶ

と、ここまでインプットをしたところで、いよいよ撮影といきたいところですが、まだ撮影はしません。

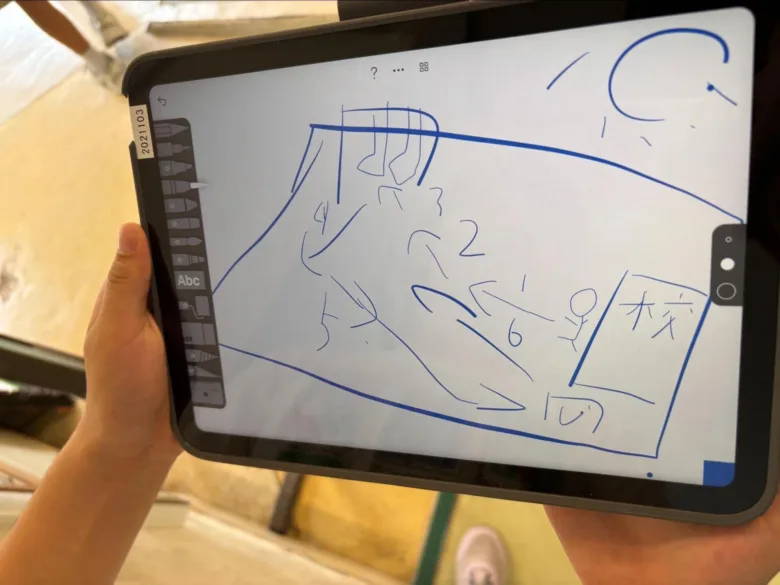

撮影の前にやることがあります。それは構成を考えるということ。

どの時候の挨拶を選ぶのか。

どんな映像を撮るといいのか。

どんな流れで映像を組み立てていくのか。

どこが一番伝えたいクライマックスなのか。

を撮影前に考えておくことが大切です。事前に構成を考えることで、ただ何となく撮るのではなく、「伝えたいこと」がよりクリアになり、撮影の質もぐっと高まります。

校庭のどこで撮影をするのか相談中

撮影前の構成を終えたら、グループでいよいよ撮影です。

一番最初に学んだ、プロの技「ナメる」「ローポジション」を駆使して思い思いに撮影をします。

芝生に寝転んで、ローポジション

サッカーゴールをナメて撮影

たっぷり撮影を楽しんだ子どもたち。

さぁ、編集といきたいところですが、編集の前にも構成を改めて考えていきます。撮った素材を見返しながら、どの映像を使うのか、どんな順番にするのかを決めていくのです。

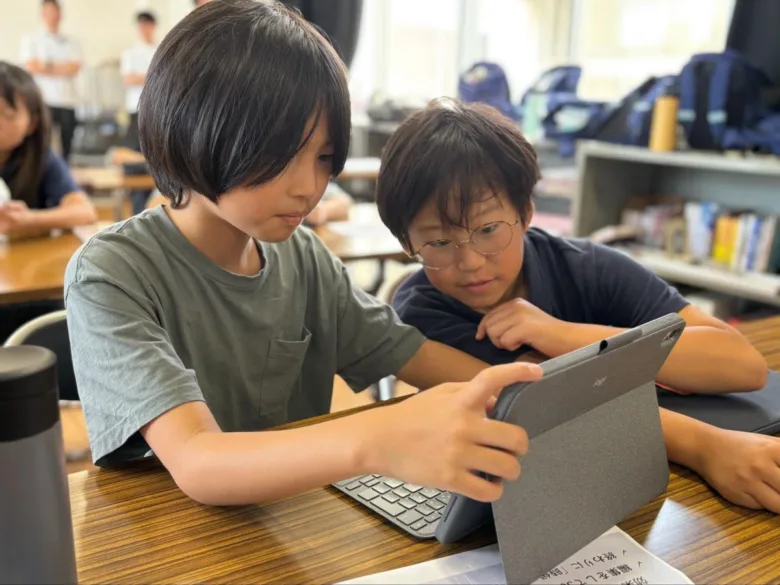

構成が決まったら、いよいよ編集作業へ。事前に子どもたちも編集アプリの使い方を学んでいたので、とてもスムーズに作業を進めることができていました。

「こっちの映像の方が伝わるかも」

「今の順番、入れ替えてみよう」

とペアで相談しながらより「伝わる」作品づくりを目指します。

タブレットを2人でのぞ込みながら意見を交わす

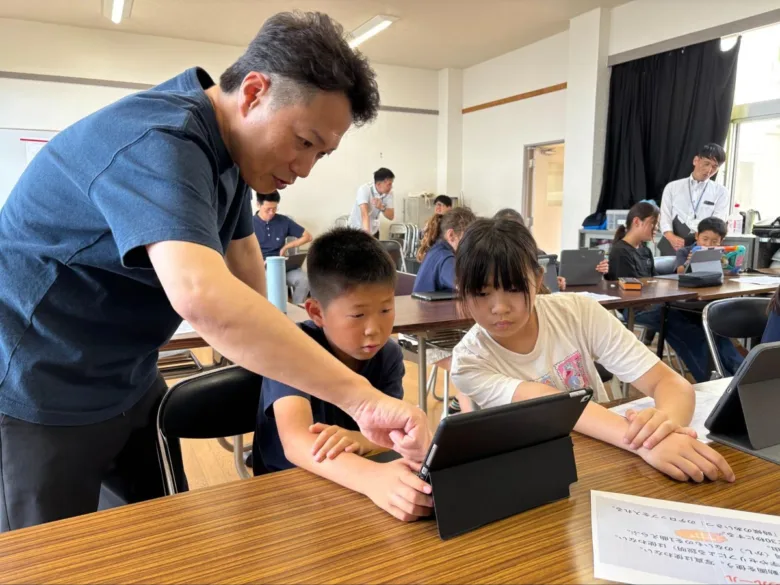

カントクから直接アドバイス

作品が完成したら、最後は教室で鑑賞会を行います。

各ペアがつくった映像作品を、みんなの前で上映しました。

上映が始まると、「おお……!」という声が自然とあがり、思わず拍手が起きる場面も。たった2コマという短い時間の中で、ここまでプロっぽい作品ができあがったことへの驚きと満足感。子どもたちの顔には、どこか誇らしげな表情が浮かんでいました。

カーテンを閉めて、さながらミニシアターのよう

何より印象的だったのは、利島の子どもたちとSOLANの子どもたちが自然と協力しあって活動をしていたことです。たった一日前に出会ったばかりとは思えないほど、撮影や編集を通して距離がぐっと近づいていました。

同じ目的に向かって何かをつくるという体験。それが、こんなにも交流を深めることにつながるということを、子どもたち自身が体現してくれていました。

それは、協働作業が必要な映像制作だからこそできたことなのかもしれません。

▼プログラムに参加した子どもや先生方の感想

「楽しかったです!ナメるというやり方におどろきました。カメラの使い方、アングルの変え方でえい像力を高めることがわかりました。見せ方を工夫することでもっと面白くなることがわかりました」(5年生児童)

「言葉を使わずに気持ちや考えを伝えるのはとても難しかったけど、おもしろかったです。ナメるやローポジションなどのやり方に挑戦してみると、『こうすると、見る人の気持ちが変わるんだ!』と発見することができました。」(5年生児童)

「子どもたちがただ撮影するだけではなく、様々な撮影のテクニックをレクチャーしてくださいました。みんな興味津々、主体的に取り組む姿勢が見られました。今後、撮影に限らず表現・発表することに工夫する時に『撮影の時のアングルを考えたように、他の表現はできないかな』等アドバイスすることで、思考を広げる機会にします」(教諭)

「子どもたちは非言語表現の活動を通して、『どうすれば他者により伝わるか』を意識しながら表現に取り組みました。『ローポジション』や『なめる』などの技法は新鮮で、その驚きや発見が表情や動きにあらわれていました。自由な発想で表現を深める子どもたちの様子に、大人が思わずハッとさせられる場面もありました。ちょっとした工夫で伝わり方が大きく変わることを、子どもたちは体感を通してしっかりと学んでいたように思います。